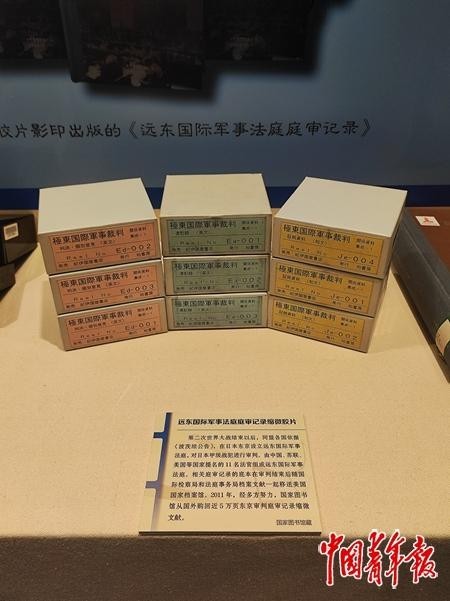

遠東國際軍事法庭庭審記錄縮微膠片。中青報·中青網記者 蔣肖斌/攝

“方寸真微集萬象 壽越千年存古今——中國圖書館文獻縮微事業四十年”展覽,近日在國家圖書館開幕。展覽通過文獻實物、技術設備、歷史檔案、影像資料和沉浸式互動體驗等形式,揭曉了一個“人類文明火種庫”的誕生過程。

自漢代以降,紙張逐漸成為人們記錄與傳播文明的主要載體,在帶給使用者極大便利的同時,也隨之產生了一道難題:如何讓珍貴的文化遺產超越其紙質載體的壽命極限,長久地傳承下去?

答案之一,是縮微技術。

全國圖書館文獻縮微復制中心副主任張陽介紹,縮微技術,是將各類紙本文獻和數字資源,拍攝成縮微膠片。傳統縮微拍攝流程,包括文獻提取、文獻整理、文獻拍攝、膠片沖洗等關鍵環節。

全國圖書館文獻縮微復制中心的誕生,源于一場與時間的賽跑。1982年,著名學者任繼愈在山東曲阜孔府目睹珍貴文獻因保存條件惡劣而瀕臨損毀,心急如焚。他上書中央,力主采用縮微技術搶救古籍。1985年,全國圖書館文獻縮微復制中心(以下簡稱“縮微中心”)正式成立。

40年來,縮微中心聯合全國25家成員館、19家資料館,構建了覆蓋全國的文獻搶救保護網絡,已累計拍攝古籍善本、民國文獻、少數民族珍貴文獻等各類文獻近20萬種、8425萬余拍,其中包括“敦煌遺書”、《永樂大典》等多部國寶級典籍。

張陽告訴中青報·中青網記者,縮微技術有著諸多優勢:一是縮微文獻因其具有真實記錄原件特征且不可篡改的特性,成為唯一與原件具有同等法律效力的文獻復制品;二是能夠將大量的文獻資料存儲于很小的空間內,“一卷縮微膠片可以容納數百頁甚至上千頁的文獻內容”;三是縮微文獻在進行異質轉化時,具有很高的復制精度和轉化效率;最后,縮微膠片具有較長的保存壽命,“在符合技術標準的存藏條件下,可以保存500年至1000年以上”。

搶救古籍,是縮微中心的出發點。截至2025年6月,縮微中心共計存藏古籍善本縮微膠片5.7萬余種,其中包括被譽為國圖“鎮館之寶”的《永樂大典》《趙城金藏》等。

張陽說,縮微技術還曾在國際敦煌學的研究中發揮了重大作用。早在20世紀30年代,敦煌學家王重民、向達等遠赴英法等國,拍攝并帶回1000余種被斯坦因、伯希和劫掠的敦煌經卷照片,入藏北平圖書館(國家圖書館前身——記者注)。英國劍橋大學圖書館、法國巴黎圖書館,也曾與北京圖書館(國家圖書館前身——記者注)互換館藏敦煌遺書膠片。2005年,中國國家圖書館對館藏敦煌遺書進行了縮微拍攝。憑借縮微技術,中國國家圖書館成為世界上研究敦煌學的重要基地。

民國文獻,是縮微中心正在努力的工作對象。中青報·中青網記者在展覽現場看到一組“遠東國際軍事法庭庭審記錄縮微膠片”。這是2011年,經多方努力,國家圖書館從國外購回的近5萬頁東京審判庭審記錄縮微文獻。

如今科技高度發達,數字豈不是比膠片更方便?對此,國家圖書館縮微文獻部數字縮微組副組長馬杰解釋:“相較數字資源,縮微膠片最大的優勢就是穩定,可以說是一種‘戰略資源’。”

馬杰出生于1989年,在他的成長歷程中,數字存儲已經經歷了軟盤、光盤、硬盤等各種載體,“數字資源需要隨著介質提升不斷轉移,但膠片一定程度上可以‘一勞永逸’;而且數字資源的讀取需要相應的數字設備,膠片其實有一個放大鏡就能看到了”。

當然,面對數字化浪潮,縮微中心也與時俱進,提出了“縮微優于存,數字優于用”,推進“數字縮微”技術,實現膠片與數字資源的“雙向”轉換。

馬杰說,一方面是“縮微膠片數字化”,將傳統拍攝的縮微膠片掃描成電子影像,便于讀者服務和文獻開發,“中華古籍資源庫通過把善本古籍縮微膠片轉換為數字影像,建成全文影像數據庫,免費向公眾開放”;另一方面是“數轉模”,將數字資源存儲于縮微膠片上。截至2024年年底,縮微中心累計完成740余萬拍古籍善本的“數轉模”工作,其中包括《永樂大典》《十三經注疏》等重要數字古籍的處理。

在簡冊時代,文人讀書多少以車計量,“學富五車”的成語由此而來;紙本時代,五車竹簡內容只需要一個書包便可裝下;縮微技術出現后,一個膠卷便可容納其全部內容。載體在變,不變的是文明的傳承。

中青報·中青網記者 蔣肖斌來源:中國青年報

2025年07月04日 07版